実際のところ、無添加とは?

無添加とは、保存料や香料など特定の添加物を使わないことを意味します。

本記事では食品・化粧品における無添加の意味や見分け方、オーガニックとの違いをわかりやすく解説します。

1. 無添加とは何か?

1.1 「無添加」の定義

「無添加」とは、特定の添加物を使っていないことを意味します。

ただし「保存料無添加」「香料無添加」など、何を無添加にしているかは企業ごとに異なります。見た目は同じ「無添加」表記でも範囲や対象は異なるのです。

1.2 なぜ添加物が使われるの?|食品・化粧品

食品: 保存性や見た目、加工のしやすさを目的に添加物が使われます。

化粧品: 防腐剤・香料・着色料などが使用され、品質保持や使用感を高める役割を担っています。

つまり「添加物」という言葉は食品と化粧品で目的も規制も表示ルールも異なります。

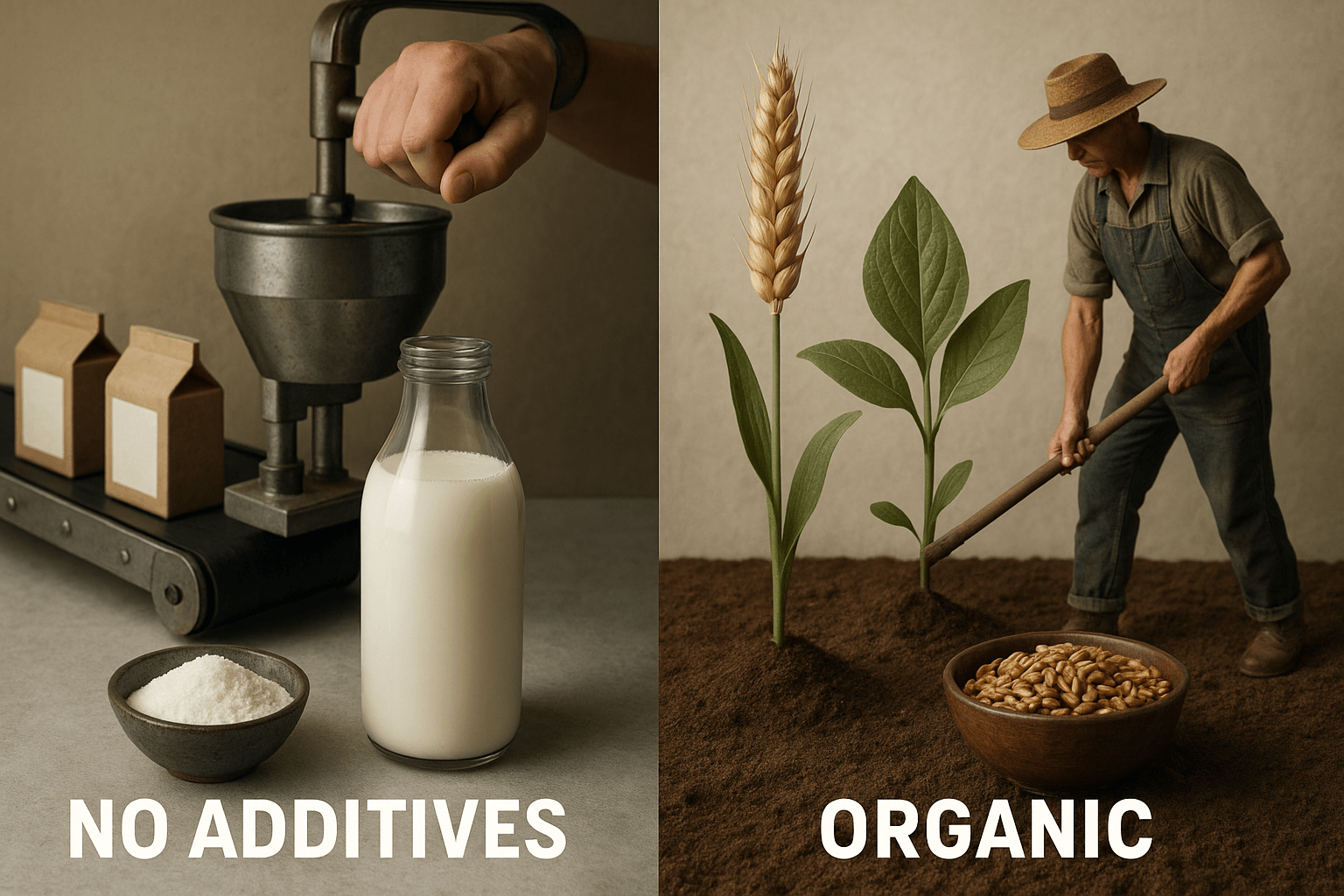

1.3 無添加=オーガニックではない?

同じような意味に感じがちな「無添加」と「オーガニック」。実は同じ(イコール)ではありません。

見ていきましょう。

2. 無添加とオーガニックの違い

2.1 製造過程(無添加)と、生産過程(オーガニック)の違い

- 無添加 → 「製造・加工の過程で、保存料・着色料・化学調味料などの 食品添加物を入れないもの」

- オーガニック(有機) → 「農薬や化学肥料を使わずに栽培された農産物・生産方法」

無添加は 製品が作られる最終段階で“何を加えないか” に注目した基準です。

一方で、オーガニックは 農作物や原料が育つ過程で“どのように作るか” に注目した基準です。

つまり、

- 無添加:完成した食品や化粧品を見て「この成分は入っていない」と判断できる

- オーガニック:畑や飼育環境を見て「自然な方法で育てられている」と判断できる

という違いがあります。

3. 「無添加表示」の思わぬ落とし穴

3.1 「保存料無添加」でも他の添加物は入っている

パッケージに「保存料無添加」と記載されていても、着色料や香料、甘味料などの別の添加物が含まれていることがあります。「無添加」と書かれていても、すべての添加物が排除されているわけではありません。

3.2 「天然由来」=安心とも言い切れない

「天然由来」と書かれている成分も、加工の段階で化学的な処理が加わることがあります。また、自然由来であっても体質に合わない場合や、刺激になることもあります。

3.3 「〇〇不使用」でも代替成分が入ることがある

- 白砂糖不使用 → 別の甘味料や濃縮果汁が使われている

- 合成香料不使用 → 天然香料配合などが使われている

目的(甘味・香り)が満たされるよう、別の手段が採られている場合があります。

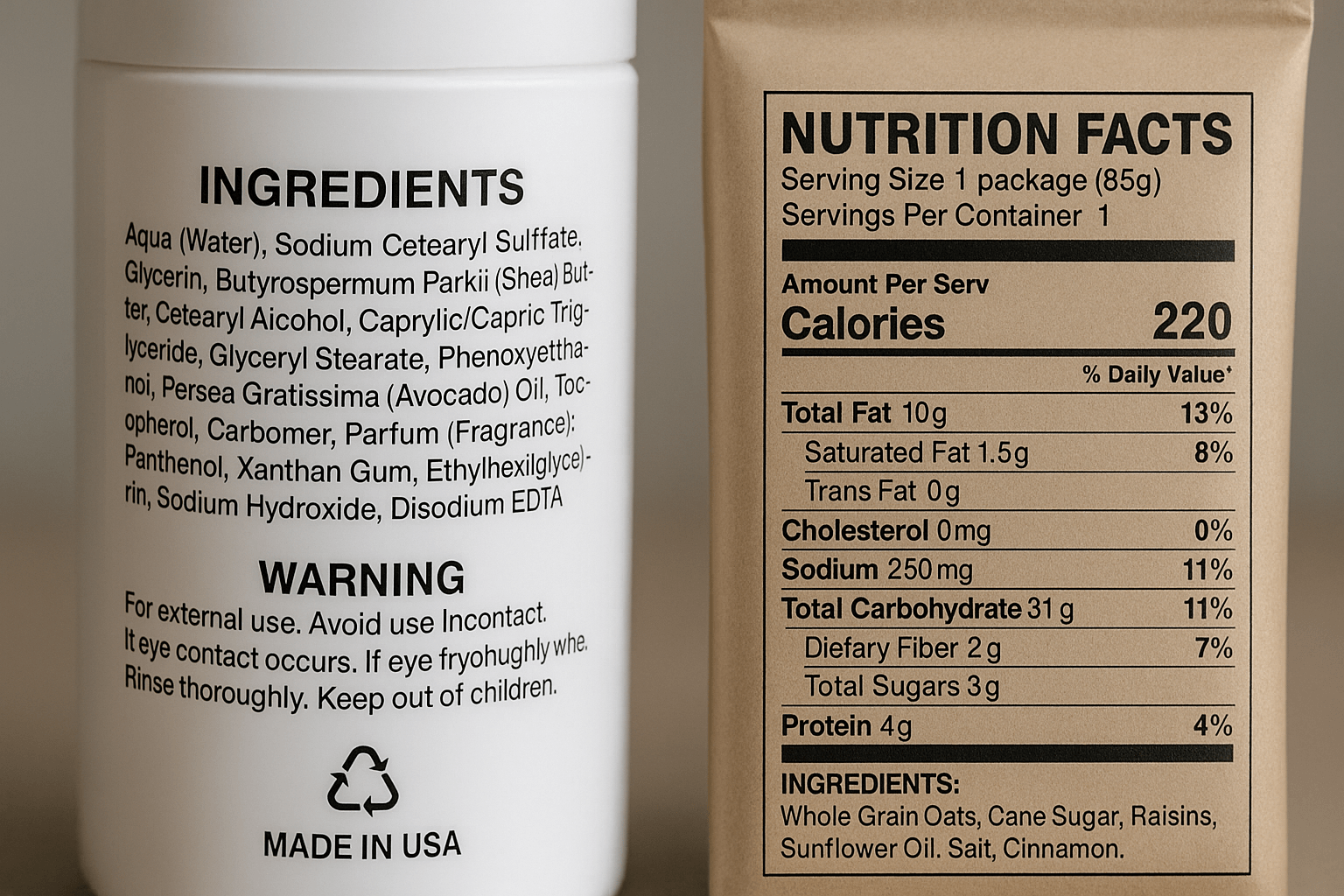

3.4 食品ラベルの見方

食品表示では、加工食品の原材料欄に使用された成分が記載されています。

・スラッシュ以降には添加物が並ぶことが多いため要チェック

・包括表示(例:「調味料(アミノ酸等)」)は、実際に使われている物質が特定しづらい

・カタカナや化学名の成分には、添加の目的(甘味・着色・保存など)を確認することが大切

参考:消費者庁 食品表示に関する共通Q&A(原材料・添加物表示の基本)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

3.5 化粧品ラベルの見方

日本では、薬機法により全成分表示が義務化されています。

・成分は配合量の多い順に記載されており、先にあるほど含有量が多い

・「無添加」とあっても、何を加えていないか(例:パラベンフリー)は個別に確認が必要

・「香料」とだけ書かれている場合、中身の詳細(天然 or 合成)は不明

・「フリー表示(例:鉱物油不使用)」も代替成分があるため、イメージだけで判断しないことが重要

参考:厚生労働省「化粧品の全成分表示の表示方法等について」「化粧品・医薬部外品等ホームページ」

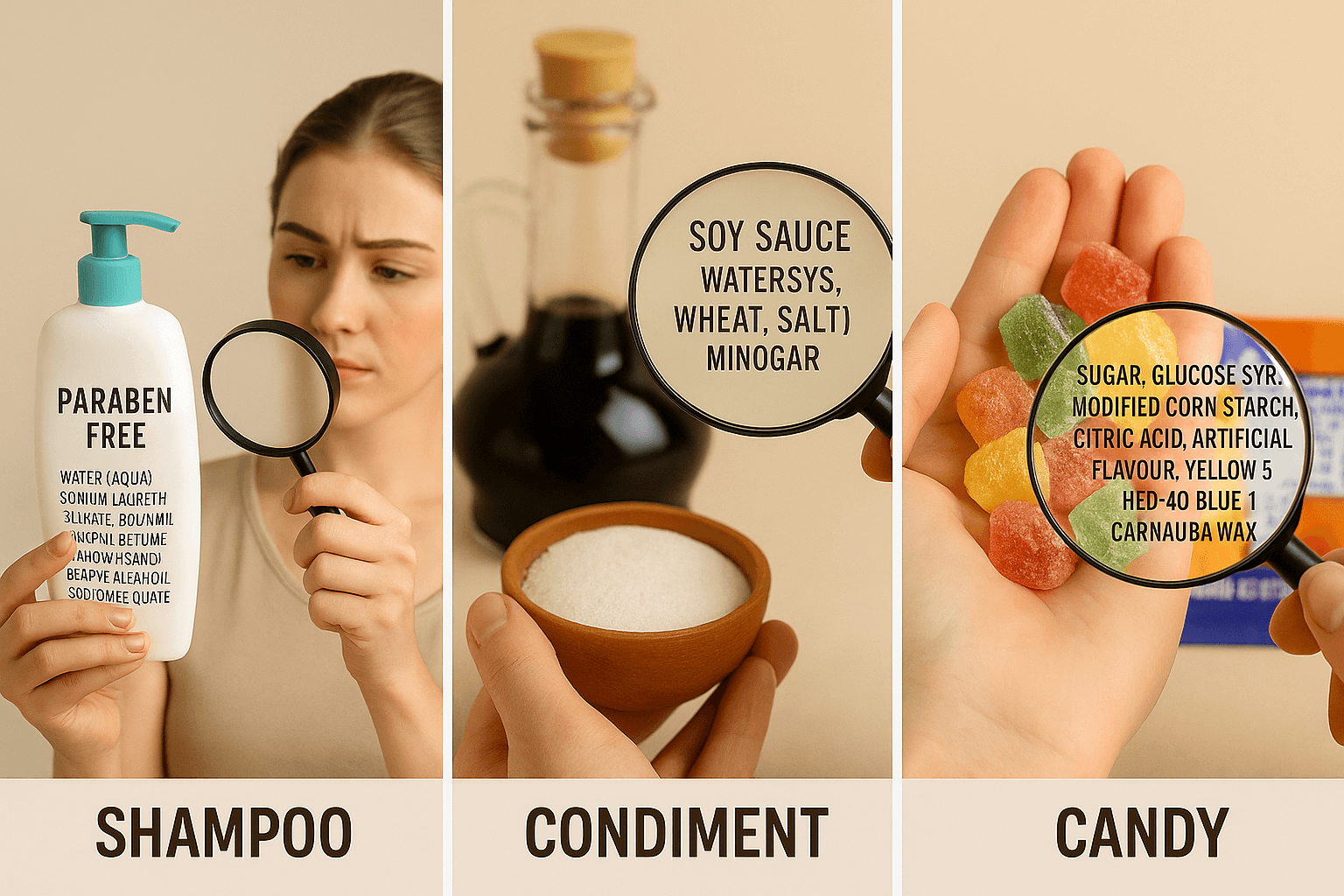

3.6 ケーススタディ(例)

・シャンプー:「パラベンフリー」でも別の防腐剤入り。天然香料で香りづけ。

・調味料:天然由来のうま味成分か、うま味調味料か。原材料で確認を。

・お菓子:見た目・香り・食感のために添加物が多く使われる。どうしても食べたい場合は、頻度と量を減らす。

4. なぜ私たちは「無添加」を選ぶ?

4.1 無添加はなぜ「売れる」のか

「無添加」と表示することは、現代の食品市場において 強いマーケティング要素 になっています。

- 健康志向の高まりを背景に、消費者は「余計なものが入っていない商品」を選びやすい

- 「無添加」とあるだけで、同じジャンルの商品より 安心・高品質 に見える

- 差別化が難しい食品カテゴリ(パン・調味料・お菓子など)で、ブランドの優位性 を示せる

つまり、「無添加」が売れるキーワードになったことで、企業も積極的にラベルに記載し、商品戦略の中心に据えるようになっています。

4.2 無添加に安心を求めている

消費者にとって「無添加」は、安心や信頼のシンボルになっています。

- 少しでも体に良いものを食べたい

- 子どもや高齢者、アレルギー体質の家族に 余計な負担をかけたくない

- 「何が入っているか」把握したい

こうした背景が「無添加食品を選ぶ理由」につながっています。

4.3 安心できる選択肢とは

「無添加」と書かれていても、すべてを把握するのは難しいのが現実です。

最も確実に安心を得られるのは、 地産地消(地域で作り、地域で消費すること)。 生産者の顔が見え、加工や流通の距離が短いほど中身を確認しやすくなります。

さらに一歩進めるなら「自分で作る」という選択肢も。

すべてを自給自足するのは大変ですが、調味料や常備菜など 一部を置き換えるだけでも“添加を避ける余地” を広げられます。

4.4 無添加と制度・政治とのつながり

自然に育った草や果物は、当然ながら「無添加」です。

一方で、市販される食品や化粧品には、保存や見た目、輸送を可能にするための「添加物」が加えられています。これは、私たちの便利な暮らしを支える仕組みの一部とも言えます。

しかし、こうした「添加物の使用ルール」や「無添加表示の基準」は、私たち消費者が決めているわけではありません。

本来、食品添加物の制度は厚生労働省が所管していましたが、現在では表示ルールが消費者庁に移管されるなど、制度は複数の省庁にまたがり、全体像が見えづらくなっています。

「“見た目の安心”だけが強調されて、中身の議論が置き去りにされていないか?」と感じることも。

添加物や無添加表示は、単なる成分の話ではなく、制度や政治と深く関わっている社会的な問題です。

そうした視点を持つことで、「無添加」という言葉の意味がより立体的に見えてくるかもしれません。

4.5 こんな人に無添加商品はおすすめ

無添加商品は、すべての人に必要なわけではありませんが、以下のような人には特におすすめです。

- 家族の健康に気を使っている人

→ 小さなお子さん、高齢の親と暮らす人にとって、余計な添加物を避けることは安心材料のひとつになります。 - アレルギー体質や敏感肌の人

→ 一部の添加物がアレルギー反応のきっかけになることも。成分を絞った無添加商品は、刺激を減らす手段になります。 - 「何が入っているか」を自分で把握したい人

→ 表示を確認し、選ぶ習慣をつける人にとって、無添加商品はより管理しやすい選択肢になります。 - 環境負荷や生産背景に関心がある人

→ 無添加をきっかけに、製造方法や流通、政治や制度に目を向ける人も増えています。

5. 添加物の役割と社会的背景

5.1 添加物の役割とは

添加物は「悪者」と見られがちですが、現代の食品流通を支える大きな役割も果たしています。

保存料 → 腐敗やカビを防ぎ、食品を長く保存・遠距離輸送できるように。

着色料・甘味料 → 見た目や味を一定に保ち、消費者がいつでも同じ品質を楽しめるように。

さらに、加工や大量生産を効率化することでコストを抑え、私たちが手ごろな価格で食品を購入できる仕組みを支えているのです。

5.2 日本の食品添加物制度は緩い?

日本で食品に使える添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものに限られます(指定添加物)。このほか「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」等のカテゴリーもあります。制度の枠組みは厚生労働省の説明が参考になります。

参考:

厚生労働省:食品添加物の制度と指定・基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html

厚生労働省:食品添加物Q&A(指定・既存・天然香料などの区分)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_shohisya.html

なお、日本は「使える添加物の範囲が広い」と指摘されることがあります。

下記の関連記事で詳しく解説しています。

▶ 添加物をやめるとどうなる?無添加生活で変わる体と心のリアルな変化とは(1.5章:日本と欧米の食品添加物使用数の比較)

5.3 外国の添加物制度の仕組み

食品添加物は世界共通で規制されており、国ごとに管理体制があります。

- EU(欧州連合)

EFSA(欧州食品安全機関)が科学的評価を行い、許可された添加物は「E番号」で整理されています。消費者が安全基準を意識しやすい仕組みです。

👉 EFSA:Food additives(概要) - 米国

FDA(食品医薬品局)が食品添加物を管理し、「GRAS(一般に安全と認められる物質)」制度も運用しています。科学的根拠に基づき、使用基準を定めているのが特徴です。

👉 FDA:Understanding how FDA regulates food additives and GRAS ingredients

国際的には「必要最小限の利用」と「科学的な安全評価」が共通の流れとなっています。

5.4 日本での添加物制度の仕組み

日本における食品添加物制度は、次のように役割分担されています:

- 食品安全委員会(内閣府):科学的リスク評価

- 消費者庁:表示制度、添加物の指定・基準の設定(※2024年4月に厚生労働省から移管)

- 厚生労働省:衛生管理、食中毒防止などの執行業務

制度全体は複数の省庁にまたがっており、表示と衛生の所管が分かれている点は、無添加表示の理解にもつながります。

👉 消費者庁:食品添加物制度の概要(※2024年4月に厚生労働省から移管)

6. よくある質問|Q&A

Q1. 無添加にこだわる人はなぜ多い?

A. 健康への関心や、家族のアレルギー・妊娠中・高齢者への配慮、環境負荷を減らしたいという価値観など、無添加を選ぶ理由は人それぞれです。

一方で、「こだわりすぎでは?」「無添加にうるさい人はめんどくさい」といった声があるのも事実。

ですが、「5.4 日本での添加物制度の仕組み」でも触れたように、これはもはや個人の“好み”の話ではなく、制度や社会のあり方に目を向けるべきかもしれません。

Q2. 「完全無添加」の商品は存在する?

A. 広義の“添加”をどこまで含めるかの線引きが難しいため、現実には「特定成分を使わない」という限定的な無添加が主流です。大切なのは、自分が避けたい成分を明確にすること。

Q3. 無添加とオーガニック、どっちを優先すべき?

A. 目的次第です。残留農薬や環境を重視するならオーガニック、添加物を避けたいなら無添加。両立できれば理想ですが、価格・入手性も踏まえ“自分の基準”を作るのが現実的です。

7. まとめ

「無添加」とは、製造や加工の過程で特定の添加物を使わないという考え方です。

健康志向や安心感から注目を集める一方で、添加物にも保存性や流通コストの削減など、現代社会を支える役割があります。

大切なのは、情報をもとに自分の基準で判断することです。

7.1 無添加と上手に付き合うための3つのステップ

- 食品ラベルを見る習慣をつける

→ スラッシュ以降や包括表示の意味を理解することが第一歩です。 - 自分なりの「避けたい成分」を明確にする

→ すべてを避けるのではなく、「香料」「合成甘味料」など、自分の基準を持つことが大切です。 - 地元の生産者や直販店で買う選択肢も

→ 顔が見える食品、地域とのつながりの中で選ぶことは、安心感と信頼感につながります。

「無添加」を意識することは、単なるトレンドではなく、

自分と家族の健康、そして社会との関わりを考える第一歩でもあります。

7.2 無添加表示は「制度」と「政治」が決めている

食品添加物の使用や「無添加」の表示ルールは、企業の自由裁量だけでなく、国の制度や政治の決定によって作られています。

たとえば、どの成分が表示義務の対象になるか、どこまでを「無添加」として認めるか——こうしたことは、私たちの生活に直結するにも関わらず、制度の中で静かに決められていきます。

だからこそ、「なんだかおかしいな」「この表示、本当に安心なのかな?」という小さな違和感を大切にすることが重要です。

そして、その違和感を、「商品を選ぶ目」や「投票という行動」で示すことも、私たちにできる選択の一つです。

“安心できる暮らし”は、ただ与えられるものではなく、自分で選び取るもの。

「商品を選ぶ目」や「投票という行動」は、その第一歩になるかもしれません。

参考資料・関連リンク

▼ 日本

- 厚生労働省:食品添加物の制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html - 厚生労働省:食品添加物Q&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_shohisya.html

▼ EU(欧州連合)

- EFSA(欧州食品安全機関):Food Additives

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-additives

▼ アメリカ

- FDA(食品医薬品局):Understanding how FDA regulates food additives and GRAS ingredients

https://www.fda.gov/food/food-additives-and-gras-ingredients-information-consumers/understanding-how-fda-regulates-food-additives-and-gras-ingredients