最近「平飼い卵」という言葉を見かける機会が増えてきました。

「自然で健康的なイメージがあるけれど、実は危険って本当?」と気になって調べている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「平飼い卵は危険なのか?」という疑問に対して、専門的な視点と消費者目線の両方から丁寧に解説します。メリット・リスク・安全に楽しむポイント、さらにおすすめ商品まで、網羅的にお届けします。

1. なぜ「平飼い卵は危険」と言われるのか?

1.1 平飼い卵の人気と注目の背景

SDGsやアニマルウェルフェア(動物福祉)への関心の高まりを背景に、平飼い卵への需要が年々高まっています。

ケージに閉じ込めず、鶏がのびのびと育つ環境で生まれた卵は「安全そう」「おいしそう」と好印象を持たれやすく、自然食品店や大手スーパーでも徐々に取り扱いが増えてきました。

1.2 「平飼い卵は危険?」という疑問の声

しかしその一方で、「平飼い卵って不衛生でサルモネラ菌のリスクがあるらしい」といった声も一定数あります。

これは、鶏が地面を歩き回ることで、糞便や土壌に触れやすくなるため、衛生面の管理が難しくなる可能性があるという事実に由来しています。

ただし、現在の日本では、鶏卵の流通において厳しい衛生基準があり、平飼い卵も適切な衛生管理のもとで生産されていることが多いため、正しく選べば過度に心配する必要はありません。

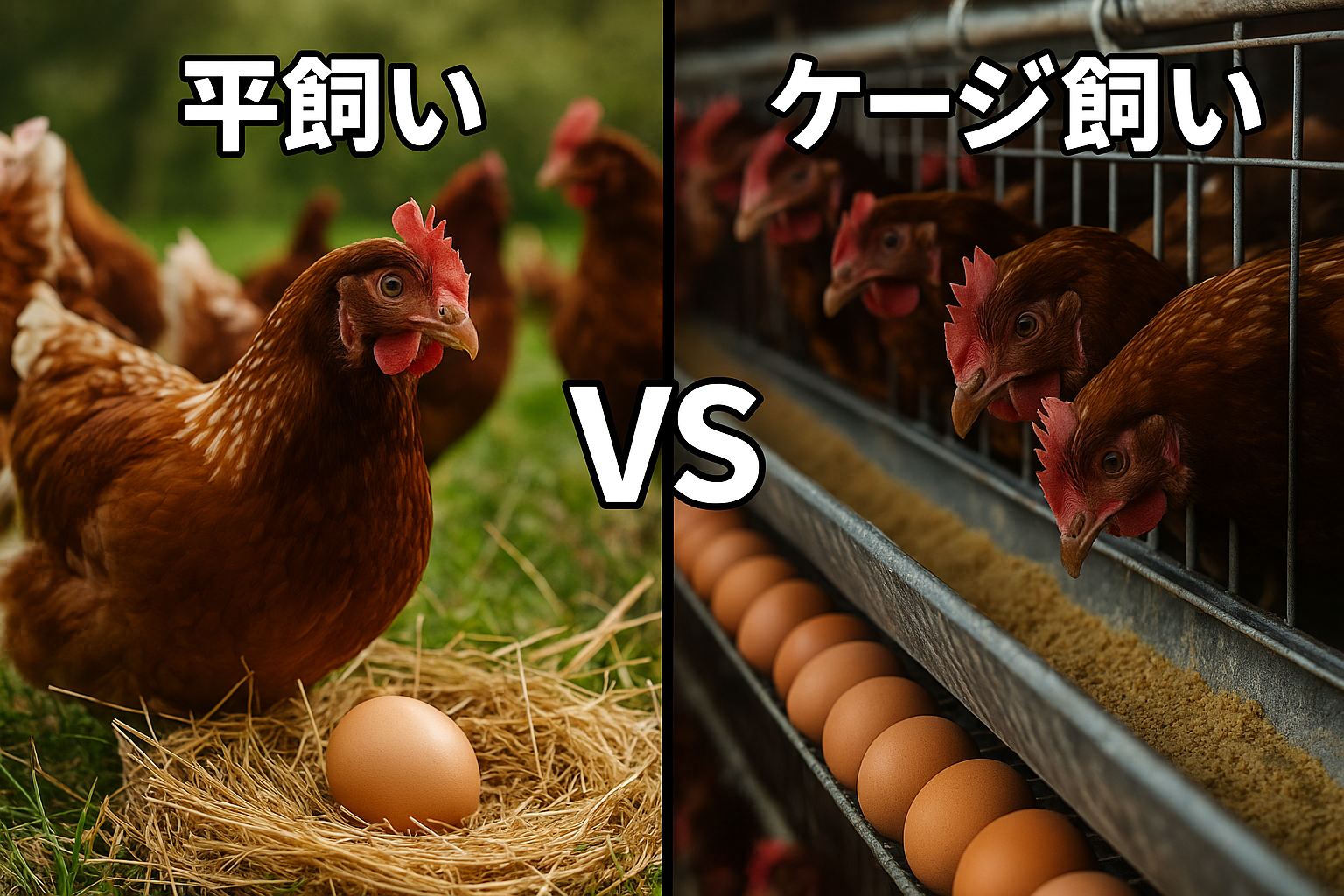

2. 平飼い卵とは?ケージ飼いとの違いを知ろう

2.1 平飼い卵の定義と特徴

平飼い卵とは、鶏が地面で自由に動き回れる「平飼い飼育」によって生まれた卵のことです。

おがくずやワラを敷いた床の上で、鶏たちは砂浴び、羽ばたき、止まり木での休息といった自然な行動を取りながら育ちます。

鶏のストレスが少なく、病気にもなりにくいため、薬剤の使用を抑えることができるというメリットがあります。さらに、生産者によっては飼料にもこだわっており、味の濃い卵として高く評価されることも多いです。

2.2 ケージ飼いとの違い(比較表)

| 項目 | 平飼い卵 | ケージ卵 |

|---|---|---|

| 飼育環境 | 鶏が床を自由に歩ける | 金属ケージの中で移動制限あり |

| ストレス | 少ない | 多い |

| 衛生面 | 糞便・土に触れる可能性あり | 糞は下に落ちやすく管理しやすい |

| 生産コスト | 高い(スペースと人手が必要) | 低い(機械化で効率的) |

| 卵の価格 | やや高め | 一般的に安価 |

3. 平飼い卵の味や栄養面の特徴

「平飼い卵は味が違う」と感じる方は多く、実際に食べ比べた人のレビューでは「黄身が濃厚」「コクがある」といった感想が目立ちます。

これは、飼料の内容や鶏のストレスレベルが味に影響するためと考えられています。

また、栄養価の面でも一定の差が見られることがあります。たとえば

- ビタミンDが多い傾向(=鶏が日光をよく浴びるため)

- ビタミンEやB群が豊富(=バランスのよい飼料を使用)

- 黄身の色が濃くなることがある(=緑餌やとうもろこし由来のルテインが豊富)

このルテインは目の健康を守る抗酸化成分として知られており、自然に近い環境で育つ鶏の卵にはその色素が濃く出やすい傾向があります。ただし、黄身の色が濃いからといって、必ずしも栄養価が高いとは限りません。見た目だけでなく、飼育方法や飼料の内容を確認することが大切です。

4. 平飼い卵のリスクと安全性を理解する

4.1 サルモネラ菌のリスクとその対策

サルモネラ菌は、鶏の腸内に存在する細菌で、卵の殻や内部に侵入すると、食中毒を引き起こす可能性があります。

特に免疫力の弱い子どもや高齢者は注意が必要です。

厚生労働省の統計では、サルモネラ菌による卵関連の食中毒は減少傾向にあります。これは、生産現場での洗卵・殺菌処理、定期的な検査、ワクチン接種などが徹底されているためです。(※出典:厚生労働省 食中毒統計調査)

安全のためには以下のような対策を取りましょう。

- 生食は「賞味期限内」の卵を使用

- 使用後の手洗いや調理器具の洗浄を徹底

- 割った卵はすぐに使い、長時間常温で放置しない

4.2 平飼い環境がもたらす衛生上の課題

自由に動ける環境は、鶏にとって快適で自然ですが、糞便との接触機会が多くなるという面では、衛生面のリスクが上がります。

ただし、それをカバーするための対策も同時に講じられており、具体的には以下のような管理が重要です。

- 鶏舎の毎日の掃除と消毒

- 鶏の健康管理(ワクチン接種や定期検診)

- 卵の洗浄・殺菌処理

4.3 管理体制が整った卵を選ぶという選択肢

平飼い卵を選ぶ際に最も重要なのは「誰がどのように管理している卵なのか」です。

同じ“平飼い”でも、飼育密度・飼料・採卵体制に大きな差があり、そこを開示しているブランドこそ信頼できます。

たとえば、北海道のセイメイファームが生産する「黄身リッチ」は、

- 北海道産のとうもろこし・魚粉・米を使った自家配合飼料

- 抗生物質不使用・開放型の平飼い環境

- 採卵後すぐに専用パッケージで直送

というこだわりの体制を整えており、安心して食べられる平飼い卵の一例として注目されています。

「平飼い=リスク」ではなく、「平飼い+徹底管理=むしろ安心」となる好例です。

▶ 【公式】黄身リッチをチェックする(直送で新鮮)5. 消費者ができる「安全対策」

5.1 購入時のチェックポイント

- 卵パックに「生食可能期間」「賞味期限」が表示されているか

- 卵殻にヒビや汚れがないか確認

- 冷蔵コーナーで保管されている商品を選ぶ

5.2 保存方法と取り扱いのコツ

- 卵は冷蔵庫で10℃以下をキープ

- 尖った方を下にして保存すると鮮度が保たれやすい

- パックのまま保存し、容器を入れ替えない

5.3 調理時の注意点

- 生卵を使う場合はなるべく早く調理する

- 使用後の手洗いやまな板・包丁の消毒を忘れずに

- 乳幼児や高齢者には十分に加熱した卵料理を提供

6. おすすめの平飼いたまご4選【信頼と購入しやすさで厳選】

平飼い卵を選ぶ際、品質の高さと購入のしやすさは重要なポイントです。

ここでは、信頼性が高く、比較的入手しやすい平飼い卵ブランドを3つご紹介します。

6.1 ① 永光農園(北海道)|ふるさと納税

北海道江別市にある永光農園は、JAS認証の平飼い卵を生産。鶏の健康を第一に考えた飼育環境が魅力です。自然食品店や公式オンラインショップで購入可能。味の評価も高く、ギフト用途にも人気です。

6.2 ② ビオラル やさしい平飼いたまご(ライフコーポレーション)

ライフ系列のスーパーで販売されている「ビオラル」は、非遺伝子組み換え飼料を使用し、アニマルウェルフェアに配慮した飼育方法が特徴。都市部を中心に店舗数も多く、手に入りやすいのが強みです。

6.3 ③オーガニック平飼いたまご 6個 (トップバリュ)

オーガニック平飼いたまご(トップバリュ グリーンアイ)は、有機JAS認証&非遺伝子組み換え飼料使用の安心たまご。平飼いで育てられた鶏の卵は、黄身が濃く自然な味わいが魅力です。

6.4 ④ 平飼いたまご(エイビアリー方式) 10個 (トップバリュ)

全国のイオン系列で展開される、プライベートブランドの平飼いたまご。飼育環境に基準を設けており、誰でも身近な店舗で購入できるのが最大の魅力です。価格も比較的リーズナブルです。

近くのイオンで見つからない…

7. 世界の流れとこれからの卵選び

実は、世界ではすでに“ケージフリー”が当たり前になってきています。

EUでは2027年までにケージ飼育を廃止予定、アメリカでも大手が続々移行中です。

日本でもこの流れは加速しており、平飼い卵はこれからの新しいスタンダード。

いま選ぶことが、未来の暮らしにつながっていきます。

8.平飼い卵は危険?【Q&A】よくある疑問

Q1. 平飼い卵はなぜ危険と言われるのですか?

A. 鶏が自由に動ける環境ゆえに、糞便や土との接触が増え、衛生管理が難しい面があります。ただし、日本では厳格な衛生基準に基づいた生産がされており、信頼できる生産者の卵を選べば過度に心配する必要はありません。

Q2. 平飼い卵の賞味期限は短いのですか?

A. 通常の卵と同様、冷蔵保存で約2週間が目安です。生で食べる場合は賞味期限内に、加熱調理であれば多少過ぎても使用できることがありますが、表示を確認して使いましょう。

Q3. 黄身の色が濃い卵が良い卵ですか?

A. 黄身の色は飼料に含まれる成分(ルテインなど)で決まり、必ずしも栄養価の高さや品質を示すわけではありません。色よりも、飼育環境や飼料内容をチェックすることが大切です。

詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひ。

▶ 卵の色が違うのはなぜ?黄身や殻の色ではわからない本当の品質と安全性

Q4. 安全に食べるための家庭でできる対策は?

A. 以下のポイントを守れば、安全性がぐっと高まります。

① 冷蔵保存(10℃以下)、割ったらすぐに調理(割り置きNG)

② 加熱は中心温度70℃・1分以上が安心。特に高齢者・乳幼児には加熱調理を推奨

③ 卵殻にヒビがないか、パック表示の産卵日・賞味期限を必ず要確認

Q5. 子どもや高齢者でも平飼い卵は安心して食べられますか?

A. はい。信頼できる生産者の平飼い卵であれば、衛生管理も徹底されており安心です。念のため、生食を避けてしっかり加熱調理するのがおすすめです。

9. まとめ:平飼い卵のリスクと安全性のバランス

平飼い卵は、自然な飼育方法と動物へのやさしさから、今後ますます注目される存在です。一方で、飼育環境が開放的な分、衛生管理の難易度が上がるという現実もあります。

大切なのは、「きちんと管理された平飼い卵を選ぶこと」、そして「私たち自身も正しく保存・調理すること」。

これらのポイントを押さえれば、平飼い卵を安心して、そしておいしく楽しむことができます。

平飼い卵を安心して選びたい方は、衛生管理や飼料に明確な基準を持つ生産者を選ぶことが大切です。

たとえば、北海道セイメイファームの【黄身リッチ】のように、

生産背景を公開しているブランドなら安心して購入できます。

卵かけご飯やお菓子作りにもぴったりです。

健康にも環境にも配慮した選択肢として、平飼い卵は未来志向の食生活の第一歩です。正しい知識で、今日から取り入れてみませんか?