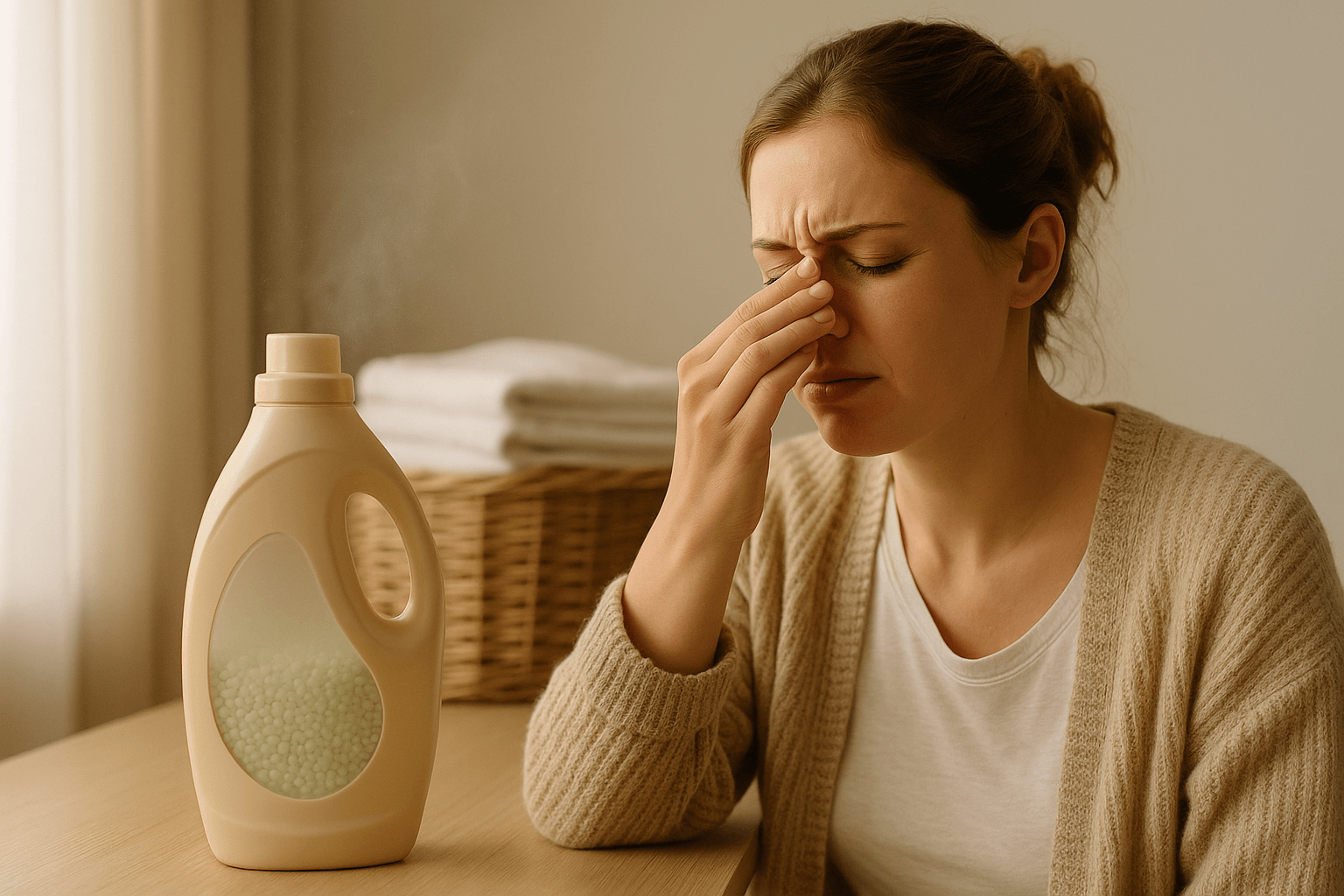

いい香りのはずが、最近はむしろキツく感じる気がする…

—それ、“香害”の入口かもしれません。

本記事では【柔軟剤の危険ランキング】をチェック、危険度が高い特徴を一気に把握してみましょう。

続いて、体に悪い成分の見分け方と安全な選び方、対策まで具体的に紹介します。

1. 危険な柔軟剤ワーストランキングTOP3【2025年版】

第1位:レノア ハピネス シリーズ(香り強めタイプ)|P&G

・「香りカプセル」「一日中続く香り」といった表現があり、マイクロカプセル香料を使用

・摩擦や着用でカプセルが弾け、香り成分が持続。強い香りが「香害」の原因になりやすい

第2位:フレア フレグランス シリーズ|花王

・「香水のように上質で長く続く香り」と宣伝されるシリーズ

・マイクロカプセル使用の明記はないが、香り持続性が高いため「強香タイプ」として注意が必要

第3位:ソフラン Aroma Richシリーズ|LION

・「アロマカプセル配合」「咲きたてアロマ」といった表現があり、マイクロカプセル類似の香料技術を採用

・香りの持続力が高く、敏感な人や公共空間ではトラブルのもとになる可能性が

2. 危険な柔軟剤が増えている理由

ここ10年で「香り長持ち」「強い残香」が主流になってきました。技術進化の裏で、頭痛や咳など体調不良の相談や、マイクロプラスチック規制の議論が増えています。

2013年に実施したテストでは、強い芳香のある柔軟仕上げ剤を使用した洗濯物を室内に干した場合に、においのある成分もにおいのない成分も含んだ、揮発しやすい成分が多く放散されることも確認されました。

出典:独立行政法人国民生活センター:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供(2020年)

2.1 消費者の“強い香り”志向

汗や部屋干し臭を隠したい、香水代わりに香りを楽しみたい──そんなニーズの高まりから、「一日中香る」タイプが売れ筋になりました。口コミやSNSでも「香りが強い=良い柔軟剤」と誤解されがちなことが、販売を後押ししています。

2.2 メーカーの競争とマーケティング

各社は差別化のために「香りの持続力」を強調するようになりました。

結果、「香りカプセル」「香り○倍」などの訴求が広がり、マイクロカプセル技術が積極的に導入されました。

2.3 技術革新とその副作用

マイクロカプセルなどの新技術は、香りを長持ちさせる一方で、体調不良や環境負荷という副作用を伴いました。EUでは規制が進んでいますが、日本ではまだ規制が緩く、市場に広く流通しているのが現状です。

2.3.1 マイクロカプセル香料の問題点

香りを長持ちさせるために使われるマイクロカプセル香料は、一見便利に思えますが、実は体と環境の両方にリスクを抱えています。

・体への影響:マイクロカプセルは繊維に残り、服を着たり布団に入ったりするたびに摩擦で弾けて香料が放出されます。これにより、頭痛や咳、めまいなどの症状を訴える人が少なくありません。吸い込んだ微粒子が呼吸器に負担をかける可能性もあります。

・環境への影響:カプセルの素材はプラスチックや合成ポリマーで、洗濯排水や日常生活で環境中に流れ出します。分解されにくいため、マイクロプラスチック汚染の一因になると懸念されています。

・規制の動き:EUでは「意図的に添加されたマイクロプラスチック」として段階的に規制が進んでおり、香料のカプセル化用途は2029年から禁止予定です。

つまり、マイクロカプセル香料は「香りを長持ちさせる」便利さの裏で、体調不良と環境負荷を同時に引き起こすリスクを持っているのです。

3. 使ってはいけない柔軟剤の特徴|ワーストランキング

この章では、“危険度が高くなりやすい特徴”をランキング化。これに当てはまるほど、体や環境への負担が増えやすいと考えましょう。

ランキングの評価基準は、下記のように設定しました。

- 健康面:頭痛・咳・息苦しさなどの訴えが出やすい設計か

- アレルゲン性:天然香料が酸化してできる刺激物や、保存料に含まれるアレルゲンが原因で、湿疹や肌荒れを引き起こしやすいか

- 環境面:マイクロプラスチック等、規制・議論の対象か

3.1 危険度が高くなりやすい柔軟剤の特徴TOP5

3.1.1 1位. マイクロカプセル香料を高配合(「香りカプセル」「長続き」を強調)

3.1.2 2位. 超強香タイプ(高濃度・強い残香を訴求)

「香り○倍」「一日中続く」といったキャッチコピーは要注意。強い香りは片頭痛・吐き気・咳などを引き起こしやすく、職場や学校など公共空間では「香害」としてトラブルになりやすい特徴があります。

3.1.3 3位. アレルゲン高リスクの香料設計(リモネン/リナロール酸化)

リモネンやリナロールは天然の香料ですが、酸化するとアレルゲン性の高い酸化生成物に変わり、接触皮膚炎などのアレルギー原因になることがあります。敏感肌やアトピー体質の人は特に注意が必要です。

3.1.4 4位. 保存料表示が不明瞭(MI/MCIなどの有無が分かりにくい)

保存料は品質維持に欠かせませんが、イソチアゾリノン系(MI/MCIなど)は強力なアレルゲンとして知られています。表示が不明確な製品は、肌トラブルを避けるためにも慎重に選ぶべきです。

3.1.5 5位. SDS(安全データシート)非公開または入手困難

製品の安全性を確認するうえで重要なのがSDS(安全データシート)。これが公開されていない柔軟剤は、成分が不透明でリスク評価が難しくなります。メーカーが情報を積極的に開示しているかどうかも、信頼性の指標になります。

4. 柔軟剤が引き起こす健康リスク

症状の出方には個人差がありますが、「香り」で困る人がいるのは事実。今は大丈夫でも、あなた自身も将来的に症状が出るかもしれません。

4.1 頭痛・めまい・吐き気などの症状

強い香りは、片頭痛・咳・息苦しさの引き金になることがあります。とくに通勤電車や職場、教室などの密な空間では影響が大きく、周囲にいる人を不調に追い込むこともあります。

今は症状がなくても、誰でもいつ体が反応するようになるかは分かりません。日常的に強い香りにさらされていると、あなた自身も将来こうした症状に悩まされる可能性があります。

4.2 アレルギーや化学物質過敏症との関係

柔軟剤の香料や添加物は、アレルギーや化学物質過敏症の引き金になることがあります。

・接触皮膚炎:リモネンやリナロールなどの天然香料は、空気に触れて酸化するとアレルゲン性が高まる酸化生成物に変化し、かゆみ・赤みなど皮膚症状を起こすことがあります。

・化学物質過敏症(MCS):柔軟剤や芳香剤の強い香りで、頭痛・吐き気・めまい・呼吸困難などを訴える人がいます。ごく微量でも症状が出るため、日常生活や職場で大きな支障になることがあります。

・呼吸器疾患との関連:喘息やアトピーの人では、香り製品の曝露が症状悪化の要因になるとする報告もあります。

4.3 赤ちゃん・子どもやペットへの影響

乳幼児や呼吸器が敏感な人、そして犬や猫などのペットは、大人よりも化学物質の影響を受けやすいといわれています。強い香りやマイクロカプセル入り柔軟剤を使うと、次のようなリスクが考えられます。

- 赤ちゃん:咳き込み、呼吸が浅くなる、肌荒れや湿疹

- 子ども:集中力の低下、頭痛、アトピーや喘息の悪化

- ペット:犬や猫は嗅覚が人間の数万倍敏感なため、強い香りが強いストレスや体調不良につながる

換気である程度リスクを減らすことはできますが、それは根本的な解決ではありません。本当に大切なのは、マイクロプラスチック入りの柔軟剤や過剰な香料を使わないことです。

こうしたリスクを減らすには、香料のない柔軟剤を選ぶのが安心できる選択肢のひとつです。気になる方は下記記事もぜひ。

▶ 【無香料派必見】ドラッグストアなど市販で買える|おすすめ無香料柔軟剤5選

5. 香害が社会問題に?!

5.1 「香害」とは?

「香害(こうがい)」とは、柔軟剤や芳香剤などの人工的な香りが原因で、頭痛・吐き気・めまい・咳・倦怠感などの体調不良や日常生活の支障を引き起こすことを指します。

単に「好みの問題」ではなく、化学物質に対する体の反応によって化学物質過敏症などの健康被害が起こるケースも多く、国内では2010年代後半から注目されるようになりました。

国民生活センターにも柔軟仕上げ剤のにおいに関する相談が継続的に寄せられており、職場や学校など公共空間でのトラブル、家族・隣人との生活トラブルに発展する例もあります。

とくに電車やオフィスのように換気が十分でない空間では「受動曝露」の問題として深刻化しています。

5.2 消費者の声と自治体の動き

自治体や学校では「フレグランス配慮」という言葉で、強い香りを控える取り組みが広がっています。

しかし実際には「控えめにする」だけでは不十分で、本当に安心なのは無香料(ノンフレグランス)の選択です。

5.3 メーカーの対応と課題

5.3.1 現状の対応

- EU規制を受けて一部メーカーが「マイクロカプセル代替技術」「生分解性カプセル」の研究を進めている

- SDS(安全データシート)や成分情報を一部公開し始めている

5.3.2 課題(不十分な点)

- 日本国内では法的規制が緩いため「自主対応」止まり

- 成分表示が「香料」「界面活性剤」など大枠でしか書かれていないケースが多い

- 消費者が問い合わせても「企業秘密」とされて詳細が不明な場合がある

- 「香り長持ち=売れる」という構造から抜け出せていない

つまり、EUでは規制に沿った動きが進んでいる一方、日本では依然として情報開示や製品設計の見直しが不十分で、消費者側の注意と声の発信が欠かせないのが現状です。

6. 安全な柔軟剤の選び方

ここまでで、強い香りやマイクロカプセル入り柔軟剤が体や環境にどんなリスクをもたらすのかを見てきました。

「じゃあ結局どんな柔軟剤なら安心して使えるの?」と気になっている方も多いと思います。

この章では、避けるべき成分や表現をチェックする方法と、実際に信頼できる無香料・低刺激の柔軟剤について紹介します。

6.1 避けるべき成分・表現(チェックリスト)

下記チェックリストを使って、柔軟剤をチェックしてみましょう。

□ ラベルに香りカプセル/長続き香りビーズ

□ 香り〇倍・一日中香るなどの強香訴求

□ 保存料MI/MCIなどの記載(敏感肌は回避推奨)

□ SDSが見当たらない(問い合わせても不明瞭)

6.2 「無香料」「植物由来」などをチェック

- 無香料/低香タイプをまず検討(家族・職場配慮にも◎)

- 「植物由来=安全」ではありません。香料は酸化でアレルゲン化することがあるため、香り自体を控えるのが確実

- 用量は必ず軽量。推奨の7~8割から試すと失敗が少ない

6.3 成分表示の見方を覚えよう(早見表)

| ラベルの記載 | 意味 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 香りカプセル/長続き香り | カプセル化香料の可能性 | 回避または用量最少・換気徹底 |

| 香料(リモネン/リナロール 等) | 酸化でアレルゲン化の懸念 | 敏感肌・乳幼児は無香へ |

| MI/MCI などの保存料 ※1 | 接触皮膚炎の既知リスク | 肌トラブルがある人は避ける |

| SDS 非公開 ※2 | 中身の把握が困難 | メーカーに問い合わせ、曖昧なら別製品へ |

※1. MI(メチルイソチアゾリノン)やMCI(メチルクロロイソチアゾリノン)…液体製品に使われる保存料の一種で、殺菌力が強い反面、肌への刺激性が非常に高い成分のこと。

※2. SDS(安全データシート)…製品に含まれる成分やそれぞれの安全性・環境影響について詳しく記載された公式な資料です。

6.4 無香料柔軟剤のおすすめ

以下の記事では、敏感肌やこども・赤ちゃんのいる家庭でも安全・安心できる無香料柔軟剤を厳選して紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

▶ 【無香料派必見】ドラッグストアなど市販で買える|おすすめ無香料柔軟剤5選

7. 柔軟剤の代わりに使えるもの

「香りゼロ」でもふんわり仕上げは可能。家にあるもので代替できます。

7.1 クエン酸でタオルを柔らかく仕上げる!

柔軟剤を使わなくても、タオルをふんわり仕上げる方法があります。それが「クエン酸リンス」。すすぎのときに少量のクエン酸を入れることで、石けんや洗剤に残ったアルカリを中和し、タオルのゴワつきをやわらげてくれます。

クエン酸はメインでは掃除用として販売されていますが、もちろん洗濯にも使えます。初回は小さじ1杯程度の少量から試し、仕上がりや肌への影響を確認するのが安心です。

7.1.1. シャボン玉石けん クエン酸 300g

- 成分:クエン酸100%

- 用途:水垢落とし・電気ポット洗浄などと表記

- 実際は洗濯リンスにも使用可能(すすぎ時に小さじ1〜2)

7.1.2.ミヨシ石鹸 暮らしのクエン酸 330g

- 成分:クエン酸100%

- 用途:掃除用として販売

- 粉末で溶けやすく、洗濯リンスとしても使用可

7.2 本来は、洗剤だけでも十分

実は、柔軟剤を使わなくても「洗剤+正しい洗い方」だけで十分ふんわり仕上がります。ポイントは、すすぎ・洗濯量・干し方の3つを意識することです。

- 洗濯とは→すすぎがメインと考える(表記より1~2回すすぎを増やして、残留低減)

- 洗濯ものを詰め込み過ぎない(布類がしっかり動くことが大切)

- 干し方改善(風通しよく、短時間で乾かすことで→悪臭を防げます)

8. よくある質問|Q&A

8.1 無香料でも本当に安全なの?

無香料タイプを選ぶことで、香りによる頭痛や吐き気といった不調は避けやすくなります。

ただし「無香料=完全に安全」ではありません。柔軟剤には保存料(MI/MCIなど)や界面活性剤(エステルクォートなど)が含まれる場合があり、これらが肌刺激や環境への影響につながることもあります。

そのため、無香料を選ぶ+成分表示やSDSを確認することが、本当に安心できる選び方です。

まずは目立たない場所でパッチテストを行い、自分や家族の肌に合うかを確かめましょう。

8.2 赤ちゃんや敏感肌の人におすすめの柔軟剤は?

Q. 赤ちゃんや敏感肌の人におすすめの柔軟剤は?

無香料・カプセル不使用・SDS公開のものを選びましょう。すすぎは2回以上とし、肌の様子を必ず観察してください。

具体的な市販の無香料柔軟剤については、こちらの記事で詳しく紹介しています:

▶【無香料派必見】ドラッグストアなど市販で買える|おすすめ無香料柔軟剤5選

8.3 柔軟剤なしでタオルはゴワゴワしない?

「柔軟剤を使わない=ゴワゴワ」ではありません。

・クエン酸リンスでアルカリ残りを中和

・風通しの良い干し方で繊維を立たせる

・洗濯量を守ることで仕上がりが変わります。

むしろ、強い香料やカプセルで繊維がコーティングされると吸水性が落ちることもあるため、柔軟剤を使わない方がタオル本来の使い心地に戻る場合もあります。

8.4 香りが強い=良い柔軟剤ではない理由

「香りが強い=高級」「香りが残る=効果的」と思われがちですが、実際には頭痛・めまい・呼吸器症状を誘発するリスクが高いのが強香タイプです。

つまり、強い香りは「良い」どころか、体にも環境にも負担になるのです。選ぶなら「低香〜無香」こそが安心な選び方です。

9. まとめ

強い香りやマイクロカプセル香料は、体調不良や「香害」の原因になります。

EUでは規制が進んでいますが、日本では依然として市販され、厚生労働省や消費者庁も大きな規制を設けていません。

ではなぜ、こうした危険性のある化学物質や添加物が「使ってよい」ことになっているのでしょうか?

これは規制の不十分さや、消費者の声がまだ十分に届いていないことも一因です。

私たちにできることはあります。

・選挙に行く:生活に直結する規制やルールを決める人を選ぶのは私たちです【国民主権】

・各省庁(厚生労働省・消費者庁など)のメールフォームから意見を届ける:実際に声を上げることで、制度や指針が見直されるきっかけになります。

・日常の選択を変える:無香料やカプセル不使用の柔軟剤、あるいは代替手段を選ぶこと自体が市場へのメッセージになります。

小さなことに思えるかもしれませんが、投票の一票や、日々なにを選んで買うかという行動は、未来に大きな影響を与える力になります。

一人ひとりが行動すれば、「安全で安心できる暮らし」を当たり前にしていけると信じています。