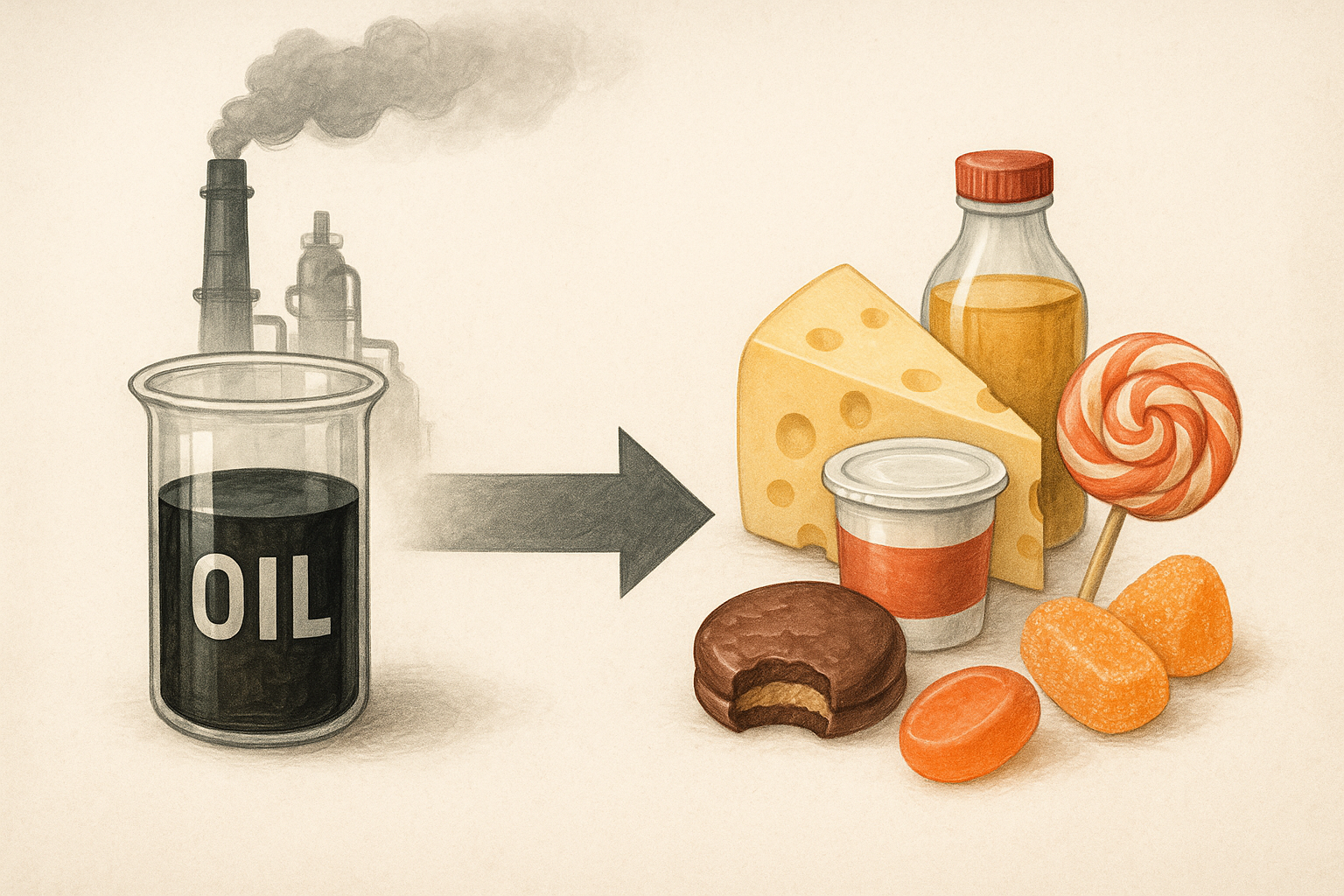

私たちの食卓には、見た目や味を良くするために、さまざまな食品添加物が使われています。

その中には——私も最初は信じられませんでしたが——石油を原料とした添加物も存在します。

本記事では、石油由来の食品添加物とは何か、その種類や使われる食品、健康への影響、安全な食品選びのポイントまで、わかりやすく解説します。

1. 石油由来の食品添加物とは?

1.1 石油はそもそも“食べても安全”なのか?

「石油」と聞くと、ガソリンや灯油などの燃料を思い浮かべ、「それが食べ物に使われているなんて危険では?」と感じる方も少なくありません。

ですが、食品に使われるのは石油そのものではなく、石油を精製・分解し、さらに化学合成によって作られた“特定の化合物”です。言い換えれば、出発点が石油でも、最終的に食品に使われる成分は全く性質の異なる、安全な物質なのです。

この考え方を理解するうえで、よく挙げられる例が「塩」です。

- 塩素ガス(Cl₂)は有毒で、第一次世界大戦では毒ガス兵器にも使われた危険な物質です。

- ナトリウム(Na)は水と反応して爆発するほどの非常に不安定な金属です。

しかし、これらが結合するとできる塩化ナトリウム(NaCl)=食塩は、私たちの体に欠かせない安全な調味料になります。

実際、日本のスーパーなどで広く販売されている「精製塩」は、海水を原料に電気分解(イオン交換膜法)という化学的な処理によって作られています。この過程では塩素や水素などの成分が分離され、最終的にはほぼ純粋な塩化ナトリウム(NaCl)が得られます。もちろん、食卓に並ぶころには有害な成分は一切含まれておらず、安全性も高く保たれています。

このように、「元が有害だから危険」ではなく、「何に変化し、どのように使われるのか」が重要です。石油由来の添加物も、用途や摂取量、安全基準を理解した上で正しく向き合うことが大切です。

ただし、いくら安全基準があるとはいえ、日常的に大量摂取することは避けた方が良いのも事実です。「できるだけ避けたい」と考える人が増えているのは、こうした背景があるからでしょう。

塩については、こちらの記事もどうぞ。

1.2 石油由来の添加物の概要

石油を原料に化学合成された添加物は、保存性、着色、香り、味の調整など多くの役割を果たします。天然由来に比べて安価で安定しており、食品業界で広く使用されています。

1.3 なぜ石油が食品に使われるのか

見た目にもおいしそうで、日持ちのする食品。その“便利さ”を支えているのが、石油を原料にした合成添加物です。ではなぜ、食品にわざわざ石油から作られた成分が使われるのでしょうか?その理由は…

- コストが安い:天然物よりも安価に大量生産が可能

- 安定性が高い:効果が安定しており保存性が良い

- 外観・香りの改善:色鮮やかさや香りづけに効果的

1.4 石油由来と非石油由来の添加物の違い

| 比較項目 | 石油由来の添加物 | 自然由来の添加物 |

|---|---|---|

| 原料 | 石油(ナフサなど) | 植物・動物・微生物由来 |

| 代表例 | タール色素、合成香料、防腐剤 | クチナシ色素、天然バニラ、ビタミンC |

| 製造コスト | 低コスト | 高コスト |

| 安定性・保存性 | 高い | 劣ることがある |

| アレルギーリスク | 一部で報告あり | 少ないがゼロではない |

| 表示例 | 「赤色〇号」「香料」など | 「天然香料」「植物由来エキス」など |

| 使用されやすい食品 | 市販のお菓子、飲料、加工食品など | オーガニック製品、無添加食品 |

2. 代表的な石油由来添加物と使用されやすい食品【一覧表】

以下は、よく使われている石油由来の食品添加物と、その使用例をまとめた一覧表です。日常的に目にする製品も多く含まれています。

| 添加物の種類 | 具体例 | 主な用途 | 使用されやすい食品 |

|---|---|---|---|

| タール色素 | 赤色2号、赤色3号、赤色40号 | 着色 | ゼリー、福神漬け、清涼飲料水、かまぼこ |

| 合成香料 | バニリン、エチルバニリン | 香りづけ | チョコ菓子、ガム、ジュース、キャンディ |

| 防腐剤・保存料 | 安息香酸Na、ソルビン酸K | 保存性の向上 | 清涼飲料水、加工食品、惣菜 |

| 合成甘味料 | サッカリンNa、アスパルテーム | 甘味 | ダイエット飲料、低カロリー食品 |

3. 石油由来添加物の健康への影響

3.1 アレルギー反応や過敏症のリスク

特定の色素や香料で湿疹・喘息などのアレルギー症状が出るケースも。特に子どもや敏感な人は注意が必要です。

3.2 発がん性や遺伝子への影響の可能性

赤色2号(アマランス)は、タール系合成着色料の一種で、かつてアメリカでは発がん性の懸念から使用が禁止されました。しかし、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は1978年と1984年の再評価において、発がん性は認められず、許容一日摂取量(ADI)を0.5 mg/kg体重/日に設定しています。

日本では、食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、厚生労働大臣が指定添加物として認可しており、使用基準が定められています。さらに、厚生労働省が実施した摂取量調査では、赤色2号の摂取量はADIを大きく下回っており、通常の食事から摂取する量では健康への影響は極めて低いとされています。

Q III-3 食用タール系色素の着色料「赤色2号」がお菓子の原材料として書いてありました。ネットでは、タール色素には発がん性があると書かれていて心配になったのですが、食べても大丈夫でしょうか。

A III-3 食用赤色2号はタール系色素の一種です。指定添加物として、食品衛生法で使用基準が定められており、菓子、漬物、魚介加工品、畜産加工品などを使用対象食品としています。

指定添加物は食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき厚生労働大臣が指定したもので、使用できる食品や使用量の最大限度などの使用基準が決められています。また、食用タール色素については、登録検査機関による製品検査が義務付けられています。

米国では、1976年に食用赤色2号の発がん性について安全性を確認できないとして使用禁止とされましたが、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で1978年、1984年に再評価を行いました。この結果、発がん性は認められず、許容一日摂取量(ADI)は0.5 mg/kg体重/日に設定されました。現在米国など一部の国を除き、コーデックス委員会※1・日本・カナダ・EUなどで使用が認められています。

日本では、厚生労働省が毎年マーケットバスケット方式※2による添加物の一日摂取量調査を実施しています。食用赤色2号については平成28年度と令和2年度に20歳以上を対象とした摂取量調査を、平成26年度と平成30年度に1〜6歳までの乳幼児の摂取量調査を行っており、いずれの結果でも許容一日摂取量(ADI)に対し、摂取量は非常に少ないことがわかりました。

食品添加物は通常の食事から摂る量では健康影響の出ない量でリスク管理されており、実際に摂取している量は極めてわずかなので、安全上特段の問題はないと考えられます。

出典:食品安全委員会ホーム > 食の安全ダイヤル > 「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等Q&A(化学物質系)

このように、赤色2号に関しては、国際的な評価機関および日本の公的機関による評価において、現在の使用基準内であれば健康リスクは極めて低いとされています。

しかし私の印象としては、「米国で一時的にでも使用禁止になっていた」経緯から、注意したほうがいいのではと思っています。

3.3 体内に蓄積されやすい性質

分解されにくく、脂肪組織などに蓄積されやすい種類の添加物も存在します。長期間の摂取により健康リスクが増す可能性があります。

4. 安全な食品を選ぶためのポイント

石油由来の添加物が食品に含まれていることが分かっても、「じゃあ何を選べば安心なの?」と迷ってしまう方も多いはずです。ここでは、日々の買い物で実践できる「安全な食品の選び方」のポイントを紹介します。

4.1 原材料表示の確認方法

添加物は、成分表の「/(スラッシュ)」以降に記載されていることが多いです。見慣れないカタカナの成分には注意しましょう。

4.2 無添加や自然由来の製品の選び方

「無添加」「天然由来」「オーガニック」と表示された製品を選ぶことで、石油由来の添加物を避けやすくなります。ただし、表示には明確な基準がない場合もあるため注意が必要です。

4.3 信頼できるブランドや認証マークの活用

原材料表示を見ても不安が残るときは、あらかじめ厳しい基準で審査された商品を選ぶのもひとつの方法です。安心して選べるようになるために知っておきたい、信頼性のあるブランドや認証マークをご紹介します。

- 有機JASマーク

- オーガニック認証(ECOCERT、USDAなど)

- 無添加専門メーカーの製品

5. 子どもが摂取しやすい食品とリスク

市販されている子ども向けのお菓子やジュース、お弁当のおかずなどには、鮮やかな色や甘い香りを出すために石油由来の添加物が使われていることが多いです。

イギリスのFSA(食品基準庁)は、一部の合成着色料が子どもの多動性(ADHD)と関連している可能性を示す研究結果を受け、対象添加物の表示義務や制限を設けました。

日本ではまだそのような動きは限定的ですが、子どもの体は大人よりも影響を受けやすいため、注意が必要です。

6. 食品メーカーの取り組みと無添加志向の広がり

消費者の安全志向の高まりにより、添加物を使わない商品づくりに取り組む企業が増えてきています。たとえば「パルシステム」や「生活クラブ」は、無添加食品や厳選素材の商品を展開しています。

また、大手コンビニやスーパーでも「添加物控えめ」や「保存料不使用」といった商品が目立つようになってきました。企業が添加物の見直しを行う背景には、SNSや口コミを通じた消費者の声があります。

7. まとめ

石油由来の食品添加物について見てきたことで、普段何気なく口にしている食品の背景に目を向けるきっかけになったのではないでしょうか。最後に、本記事の要点を振り返り、今後の食生活にどう活かすかをまとめていきましょう。

7.1 石油由来の添加物についての理解を深める

意外と身近にある石油由来添加物。その存在と役割を知ることで、食品に対する目線が変わります。

7.2 日常の食生活での注意点

食品の原材料表示を見る習慣をつけることで、自分と家族の健康を守る第一歩になります。

7.3 食の安全を日常に。次は「選ぶ」ステップへ

添加物や食品の成分表示について知ることは、健康的な暮らしの第一歩です。

ただ、「どれを選べば安心なの?」「毎回チェックするのが大変…」と感じる方も多いはず。

そんな方におすすめなのが、無添加・オーガニック食材を厳選して届けてくれる宅配サービスです。最近では、初回限定のおためしセットを気軽に申し込めるブランドも増えています。

時間があるときに会員登録だけでもしておくと、いざというときにすぐに注文出来て便利ですよ。

▶ 無添加・オーガニック宅配食材おすすめランキング5選|初回おためしセット1,980円〜を比較

「添加物は避けたいけど、選ぶのに疲れる…」

「信頼できるブランドがわからない…」

そんなときこそ、信頼できる選択肢を“プロの目”で選んだサービスを活用してみてください。

食の安心が、日常の中に少しずつ根づいていきます。